« Cartes sur table » : c’est la nouvelle newsletter de l’aménagement ! Pourquoi se lancer dans cette aventure alors que nous sommes déjà abreuvés d’information au quotidien et qu’il nous est déjà bien difficile de tout lire ? Parce que l’ambition de Cartes sur Tables est d’apporter toutes les deux semaines un éclairage prospectif pour prendre de la hauteur sur un sujet spécifique qui façonne nos territoires et nos métiers. La promesse ? Proposer une vue d’ensemble pour aiguiser nos réflexions dans un format court et dynamique.

Pour le premier numéro nous avons choisi d’évoquer un sujet étrangement absent de nos politiques publiques : l’aménagement autour des gares. A l’heure de la sobriété foncière et du changement climatique, il semble pourtant évident d’encourager les projets d’aménagement dans les communes qui bénéficient d’une gare sur leur territoire, qu’elle soit urbaine, péri-urbaine ou rurale. À la lecture de ce premier numéro, vous découvrirez que certaines collectivités mettent déjà en place des actions ambitieuses pour rapprocher l’habitat des gares. Vous découvriez également qu’en Europe, certains pays structurent depuis longtemps leur stratégie d’aménagement autour du rail. Citations, documents d’archive, projets emblématiques, regard de l’IA sur la problématique, nous avons essayé de passer cet enjeu majeur au peigne fin.

Alors jouons Cartes sur Tables, prenons le temps de faire ensemble un pas de côté. Le train ne passera pas deux fois !

Nicolas Gravit – Président de l’UNAM

La phase 2023-2026 du programme Action Cœur de ville répond à une demande bien d’actualité : miser sur le « déjà-là », favoriser les mobilités décarbonés, et revitaliser les villes-centres. Comment ? Cette nouvelle phase élargit le périmètre d’action du programme aux entrées de ville… et aux quartiers de gare. Quels sont les projets dans les villes moyennes ? Allez-voir du côté de Périgueux, ville pilote du dispositif, puis faites étapes à Concarneau, Poitiers , Libourne, Beaune, Dax ou Laval , autant de villes moyennes qui bénéficient ou pas du dispositif, et qui voient leur quartier de gare évoluer à vitesse grand (TG)V.

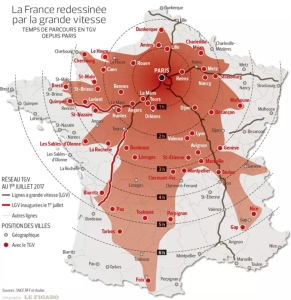

Par la fenêtre, le paysage file… Et si ce n’était pas la distance, mais la durée, qui comptait ? C’est ce que suggère cette carte de France isochrone par la durée de train depuis Paris. Quels sont les territoires gagnants ? Laquelle des 3000 gares françaises rapproche le plus sa ville de la capitale ?

« Les quartiers de gare sont les quartiers d’aujourd’hui et de demain » , assure François Aubey, maire de Mézidon Vallée d’Auge et président de Lisieux Normandie.

Sur ce territoire rural, qui compte deux gares et une halte ferroviaire, l’aménagement autour des gares devient un levier central de revitalisation urbaine. À Mézidon, un parc écologique de 15 hectares est en cours de création au pied de la gare, pensé pour accueillir des écoquartiers, des équipements publics, des mobilités douces et une salle de concert. Ce site illustre la stratégie portée par l’agglomération : faire des gares des moteurs de centralité. Grâce à une fréquentation en hausse (+19 % en deux ans) et un accès direct à Caen ou Paris, les gares rurales redeviennent attractives pour les actifs, les promoteurs et les services. « Quand l’agglomération maîtrise le foncier, on peut reconstruire la ville sur la ville, densifier, créer du commerce, du logement, et des services autour du rail », souligne l’élu. Pensée comme alternative à l’étalement et réponse au besoin de reconnecter les centre-bourgs, cette approche traduit une conviction forte : une commune avec gare n’a pas le même avenir qu’une commune sans.

![]()

Et si l’on amenait la ville autour des gares, et non l’inverse ? C’est cette vision qui est développée en Suisse, où tout l’aménagement est organisé autour des gares, et ce quelle que soit la taille de l’agglomération. Une logique implacable : la gare devient le cœur battant de la ville, et tout s’articule autour d’elle — logements, commerces, espaces publics. Résultat ? Des centres urbains plus denses, plus vivants, où l’on privilégie la marche, le vélo et les transports en commun. En Suisse, même les petites communes adoptent ce modèle. Y a-t-il un modèle de ville selon les Chemins de fer fédéraux suisses ? C’est la thèse de cet article.

En Belgique aussi, des réflexions similaires sont menées. « La mobilité n’est pas une fin en soi, la véritable question étant de savoir comment organiser de manière plus durable son rôle émancipateur : donner accès à l’emploi, à l’éducation, aux loisirs, etc. », explique Thais de Roquemorel, architecte, auteur d’une étude prospective explorant le développement du territoire Flamand autour d’un réseau de transport public. Avec un réseau de 800 gares (contre 3 000 en France) pour un territoire grand comme la Bretagne, 45% des belges habitent à moins de 2km d’une gare. Pour faire de ce maillage un atout, les autorités belges réfléchissent à des scénarios de développement urbain autour du réseau en travaillant à la question de la “désirabilité” du rail qui nécessite des cadences efficaces et adaptées aux besoins.

« Il faut mettre tous les Français à moins de 10 minutes d’une ville moyenne et les villes moyenne à moins d’1h30 des métropoles »

Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine

« La politique des transports et la politique d’aménagement doivent former une seule et même politique. Il nous faut réinventer le système de transport à partir des dynamiques territoriales que nous voulons encourager. »

Nicolas Sarkozy, 2009, à propos du projet du Grand Paris

« Si l’on m’avait dit il y a quinze ans que Lille deviendrait une ville touristique… Aujourd’hui, Euralille a créé tant de nouveaux emplois dans le secteur tertiaire, c’est formidable. »

Pierre Mauroy, ancien maire de Lille, en 2006

« Les gares sont des ports au cœur des villes d’Europe : leurs architectures, emblématiques, traversées chaque jour par des millions de pas, sont d’incroyables agoras. Elles accueillent, rassemblent, relient et incarnent une belle idée de l’Europe : ouverte, interconnectée, hospitalière, désirable. »

Raphaël Ménard, président du directeur d’AREP

Les « gares TGV », ça marche ou pas ? Elles devaient dynamiser les territoires, mais les fameuses « gares des betteraves » font débat. Souvent plantées en pleine campagne, mal desservies par les transports locaux, elles attirent surtout… les voitures ! Résultat ? Des parkings bondés, des zones peu vivantes, et des TGV qui filent sans s’arrêter. Est-ce une fatalité ? Quelques réussites comme Valence TGV montrent qu’un aménagement bien pensé peut fonctionner. Alors, les gares TGV en rase campagne : coup de génie ou erreur du passé ? À vous de juger avec ces articles du Figaro et du Monde.

« Une expérience unique », « le Paris des temps modernes »… En 1968, le nouveau quartier Montparnasse préfigure « L’An 2000 ». Une pépite à découvrir en vidéo.

..et ce n’est pas fini. Le quartier bénéficie d’un regain d’intérêt avec des projets d’Altarea avec CDC Investissement immobilier , de SFL mais aussi une rénovation de la tour.

👉 En Île-de-France, les gares du Grand Paris Express suscitent un vif intérêt, tant elles influencent la dynamique démographique et économique des territoires. Pour mieux suivre ces évolutions, l’Apur propose un outil dédié : l’Observatoire des quartiers de gare du GPE. Cette plateforme interactive permet de visualiser les transformations à l’échelle de chaque gare, en croisant données urbaines, sociales et économiques. Exemple avec la gare « Mairie de Vitry », sur la future ligne 15 qui s’intègre discrètement dans le parc Coteau – Marcel-Rosette, avec une architecture presque entièrement enterrée qui prolonge le paysage existant. Cet aménagement illustre une volonté de créer un véritable quartier à vivre autour de la gare, en continuité avec les espaces verts et les connexions douces. ( BatiActu)

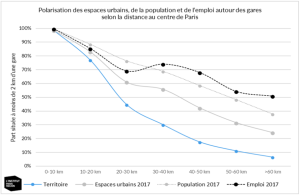

Même en grande couronne, les gares exercent une forte polarisation : elles concentrent jusqu’à 70 % de l’emploi et de la population. Ce rôle stratégique en zones rurales et périurbaines, les rend incontournables au quotidien et appelle à une meilleure intégration dans les politiques d’aménagement et de mobilité. (Institut Paris Région)

Terminus, tout le monde descend. Avant de refermer ce dernier numéro, découvrez gare du quart d’heure

Que retenir de cet article publié dans le « International Journal of Transport Development and Integration » ? On a demandé à ChatGPT. Garanti sans intervention humaine.

1. Les gares peuvent devenir des leviers d’aménagement local à l’échelle des 15 minutes

L’étude propose de transposer le concept de ville du quart d’heure aux quartiers de gare, en considérant la gare comme « la porte de la maison ». Elle devient ainsi le point de départ des mobilités de dernier kilomètre, et un pivot stratégique pour structurer un quartier mixte, accessible, compact et connecté. Ce changement de regard invite à penser les gares non plus seulement comme des infrastructures de transport, mais comme des “catalyseurs d’aménités urbaines au service d’un développement plus durable et cohésif”.

2. Un indice analytique pour qualifier l’intégration territoriale des gares

L’équipe a développé un « Index Station » (IS), calculé à partir de 7 types de services accessibles à 5, 10 ou 15 minutes à pied d’une gare (logement, sport, culture, éducation, finance, santé, commerces). Cet indice, dimensionné et pondérable, permet :

- de comparer objectivement différentes gares ;

- d’identifier les leviers d’action pour améliorer l’attractivité et l’intégration locale d’une gare ;

- et de servir d’outil d’aide à la décision pour les aménageurs, collectivités et opérateurs ferroviaires.

3. Des contrastes marqués selon les typologies de gares analysées

L’application du modèle à quatre gares lombardes (Monza, Gallarate, Milano Porta Vittoria et Desenzano del Garda) révèle de fortes disparités d’intégration locale :

- Monza, gare centrale d’une ville dense, atteint le meilleur IS (42,17), tiré notamment par les services financiers et éducatifs.

- Desenzano del Garda, à dominante touristique, obtient l’IS le plus faible (7,83), illustrant un manque de diversité fonctionnelle autour de la gare. Ce résultat montre l’intérêt de penser des stratégies différenciées selon le profil de la gare (urbaine, périurbaine, touristique, etc.) pour optimiser son rôle territorial.

© UNAM 2025