Depuis toujours, l’aménagement et le logement social participent d’une même ambition : concevoir des quartiers mixtes et des opérations d’ensemble afin de proposer un cadre de vie global. Depuis la création des grands ensembles jusqu’aux opérations actuelles, ces projets ont toujours mêlé logements sociaux, équipements, espaces publics et logements privés. Depuis la loi SRU, les aménageurs, en lien avec les collectivités locales, portent tous une part de responsabilité en matière de logement social qu’ils doivent de fait intégrer dans leurs opérations. De leur côté, les bailleurs sociaux s’emparent de plus en plus des sujets d’aménagement pour répondre aux enjeux de raréfaction, de renchérissement et de complexification du foncier, et démontrent chaque jour qu’il est possible d’allier intérêt général, maîtrise foncière et ingénierie opérationnelle. Leur place à l’UNAM est donc naturelle, car ils partagent aux côtés de l’ensemble de nos adhérents cette conviction que le logement social est d’abord un projet d’aménagement, et que l’aménagement est, en réalité, le premier acte du logement. C’est dans cette continuité assumée entre aménagement et logement social que se construit, aujourd’hui encore, la qualité de nos territoires. Vous le découvrirez à bien des égards dans ce nouveau numéro de Cartes sur table !

Nicolas Gravit – Président de l’UNAM

Dans un pays où 65% de la population est théoriquement éligible, l’accès à un logement social serait une réponse à la crise de l’immobilier. Selon l’USH, environ 2,8 millions personnes sont en attente d’un logement social au premier semestre 2025. Ce record se conjugue avec un taux de rotation historiquement bas, à 7% en moyenne pour l’année 2024. Enfin, seulement 75 000 logements devraient être agréés en 2025, chiffre en baisse constante depuis plusieurs années. Dans cette période difficile tant pour eux que pour leurs locataires, les bailleurs sociaux disposent de trois atouts indéniables en matière d’aménagement. Ils sont propriétaires de fonciers sous-denses, amortis la plupart du temps, souvent imperméabilisés par des poches de parkings aériens. Ils connaissent leurs locataires, parfois dans leur intimité permettant d’appréhender au plus près leurs besoins. Enfin, gestionnaire de très longue durée, ils savent nouer des rapports aux longs cours avec les Collectivités en se portant garant de la qualité des projets qu’ils portent. Par les techniques d’aménagement, le bailleur peut proposer de véritables projets urbains répondant aux besoins de production de logements neufs diversifiés, de déverrouillage des parcours résidentiels et de lutte contre les îlots de chaleur. Il renoue ainsi avec une activité abandonnée au fil des décennies. Attention néanmoins ! Il devra être particulièrement agile et innovant dans ses montages car les procédures d’aménagement n’ont pas été construites pour cet acteur hybride. La réussite de l’aménageur-bailleur réside donc dans sa capacité à faire porter sa voix singulière.

Cécile Morisson – Directrice générale de CITAME

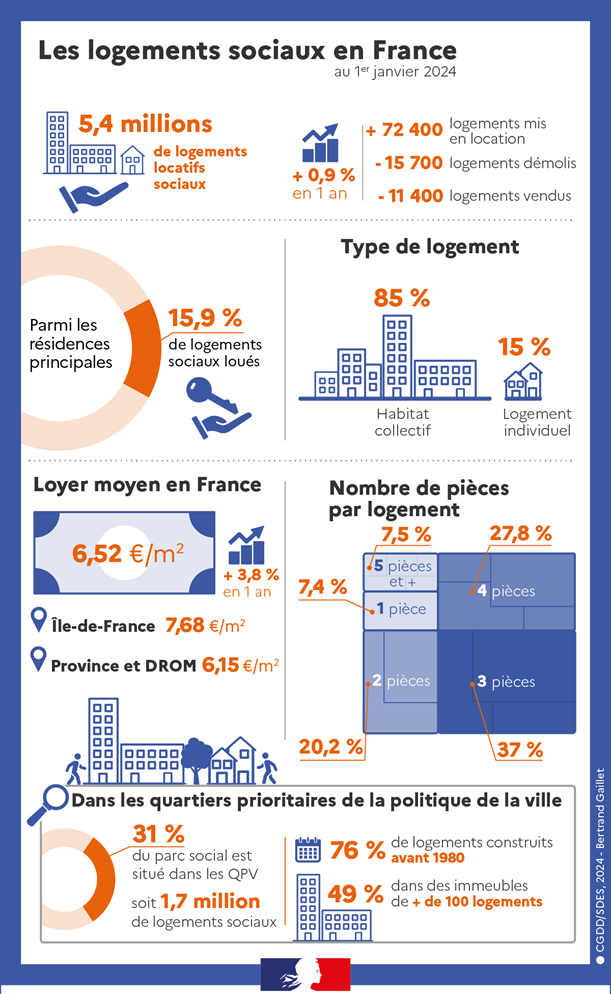

Les chiffres du logement social – Mais de quoi on parle ? Parce que parfois, une image vaut mieux qu’un long discours – ou le complète parfaitement – commençons par rappeler les bases, avec cette infographie « état des lieux ».

La mixité, cet incontournable – De grands architectes aux petits soins de « quartiers maltraités ». L’opération « Quartiers de demain » confie la transformation de dix quartiers en difficulté à de grands architectes (Jeanne Gang, Sergison Bates, LIN, Atelier du Rouget…). Chaque projet vise à créer des morceaux de ville mixtes, mêlant logements, culture et nature — comme une « cathédrale culturelle » à Corbeil-Essonnes ou une coulée verte à Marseille — pour réinventer la ville sur l’existant plutôt que par la démolition. (Le Monde)

Le logement social comme outil au service d’une ville désirable et favorisant la mixité, ces projets dans les beaux quartiers en témoignent :

-

- Paris 7e : reconversion de l’ex-ministère des Armées en logements sociaux, avec crèche, gymnase et jardin sur les toits. Les habitants y profitent d’un réel brassage social. (Actu.fr)

- Paris 3e (Marais) : transformation de la Caserne des Minimes en quartier ouvert et mixte, comprenant jardin public, crèche et locaux d’activités. (Journal du Grand Paris)

- Paris 8e (avenue Georges-V) : création de nouveaux logements sociaux et appartements en accession à la propriété. Le rez-de-chaussée accueillera deux commerces à l’issue des travaux. (Le Moniteur)

Avant l’été, la ministre du Logement Valérie Létard a proposé d’étendre le calendrier du NPNRU, en permettant aux collectivités de financer leurs projets jusqu’en 2027 (au lieu de 2026) et de repousser la livraison des opérations à 2032, afin de donner plus de souffle aux territoires engagés dans ces transformations urbaines. (Le Moniteur)

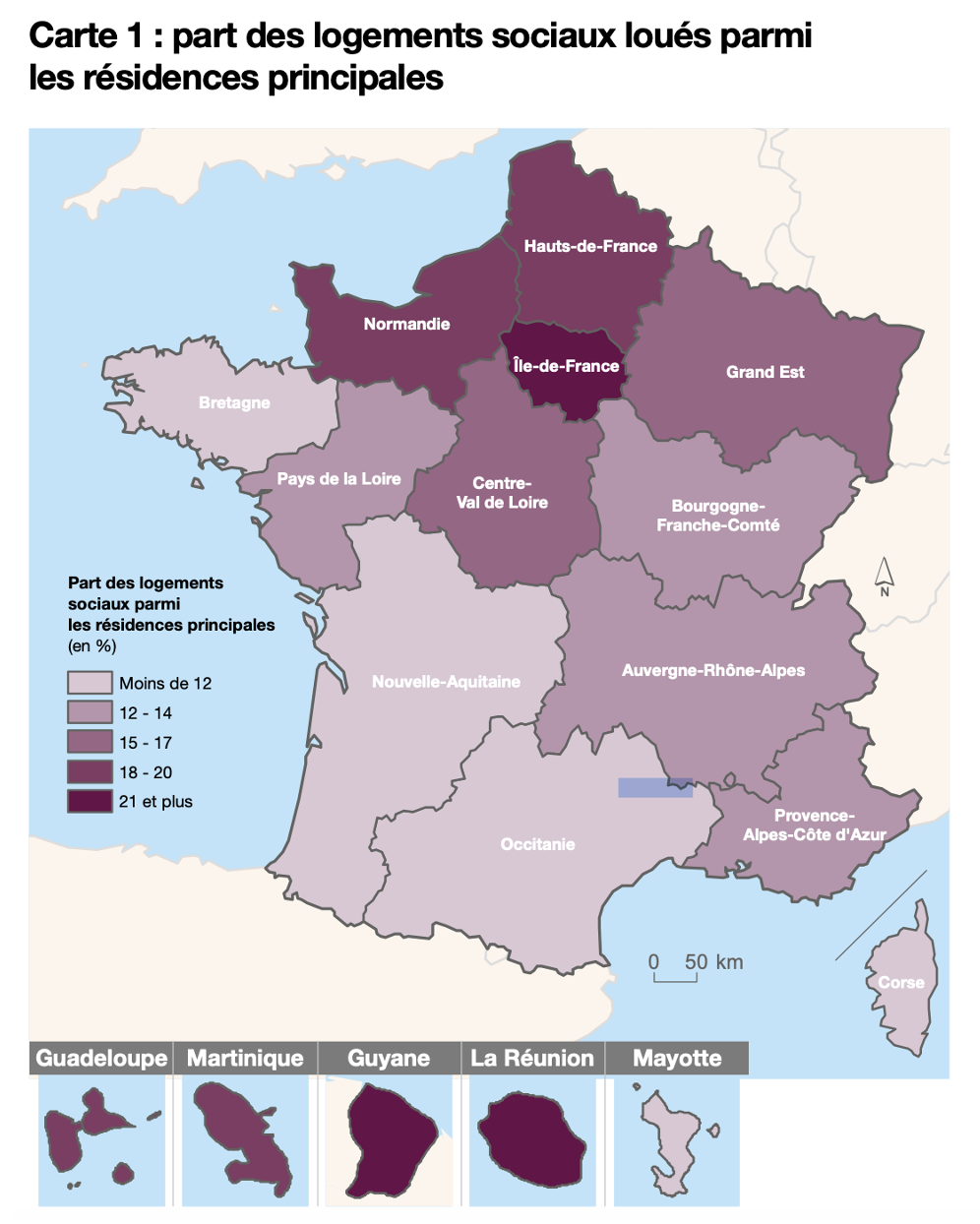

Où se situent les logements sociaux en France ? Les plus « geeks » d’entre-vous y perdront peut-être des heures, à explorer cette carte de France des HLM. Et pour connaître la part des logements sociaux loués parmi les résidences principales à l’échelle régionales, c’est ici :

20 à 25% de logements sociaux par communes en France, c’est beaucoup ? C’est peu ? Éléments de comparaison :

- Allemagne : entre 15 et 30% suivant les régions

- Espagne : 40% dans les nouveaux programmes de construction

- Pays-Bas : objectif fixé à 30%

- À Bruxelles, c’est 25% de la surface qui doit être réservé aux logements sociaux

- Italie : s’il n’y a pas de loi nationale, beaucoup d’autorités locales imposent 20% de logement sociaux

« L’aménagement se conçoit si on place l’habitant au cœur des préoccupations. L’habitant n’est pas que l’habitant d’un logement, c’est l’habitant d’un quartier dans lequel il viendra travailler, se distraire… Il faut travailler sur des projets qui intègrent toutes ces dimensions. »

Guillaume Hequet, Responsable du Pôle Aménagement et Développement Immobilier, Vilogia

« En dépit des deux PNRU, l’image des quartiers en difficulté n’a pas changé. Il faut construire du neuf ailleurs »

Gil Avérous en 2018, à propos du logement en zones détendues

« Toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons d’ajouter pour une part les logements intermédiaires, accessibles à la classe moyenne, dans ce calcul »

Gabriel Attal alors Premier ministre, 2024

« Jusqu’ici… rien n’a changé »

Mathieu Kassovitz revisitait la fameuse réplique de « La Haine » à l’occasion de la sortie de la comédie musicale adaptée du film qui a propulsé les banlieues sur le devant de la scène.

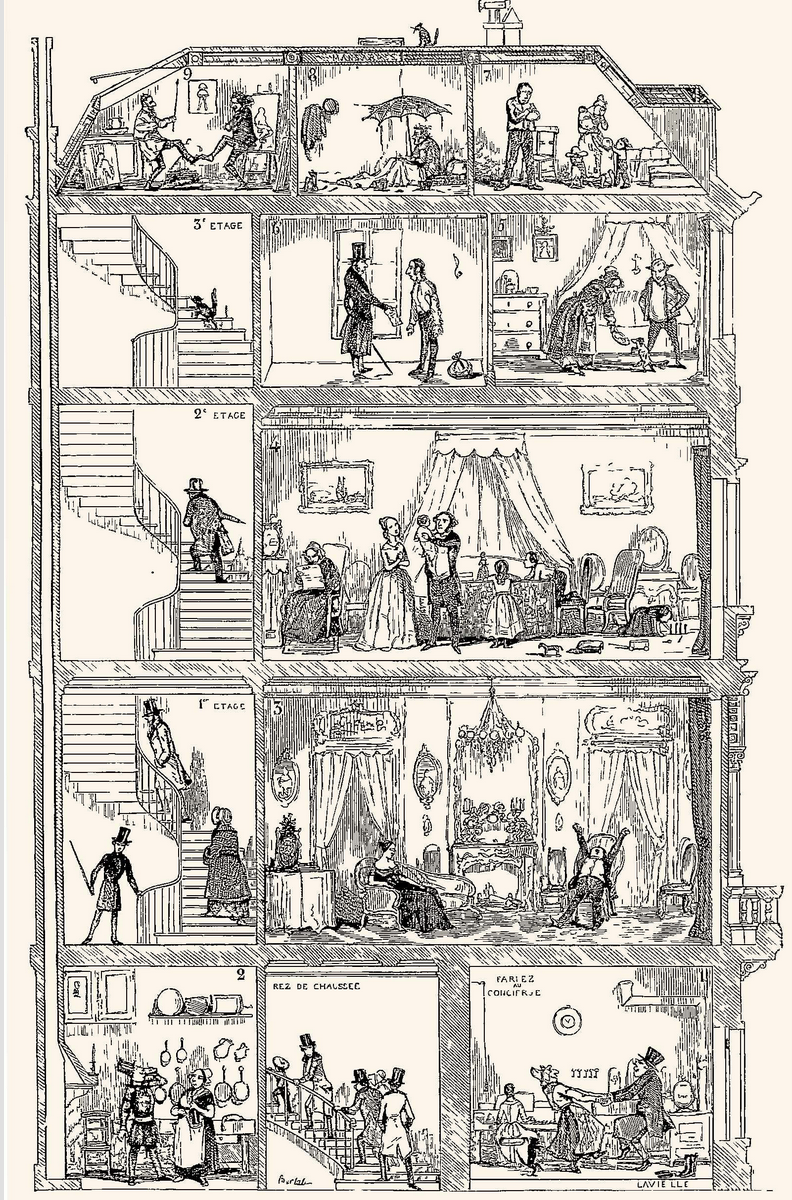

Et à la découpe – L’immeuble haussmannien au XIXe, c’était la mixité sociale avant l’heure – verticale plutôt qu’horizontale. Sous un même toit, cohabitaient richesse et pauvreté, luxe et débrouille. Du rez-de-chaussée des concierges au dernier étage des artistes fauchés, chaque palier racontait une classe, un mode de vie, un rapport au monde. En coupe, c’est tout un siècle qui se lit étage par étage.

Drones, robots, IA… : loin des clichés, le logement social peut être un terreau d’innovation. Le développement des outils technologiques permet aujourd’hui aux bailleurs sociaux de réaliser de nombreuses opérations de suivi et de maintenance de leur patrimoine.

![]()

« Cette ville ne respecte pas les quotas de logement sociaux ! » Qui n’a pas eu un débat enflammé sur le sujet ? Pour couper court à la spéculation et démêler le vrai du faux, faites un tour sur ce moteur de recherche qui vous renseignera sur le pourcentage de logements sociaux par commune.

Vingt-cinq ans après la loi SRU, censée imposer la solidarité entre territoires grâce à un quota de logements sociaux, où en est-on vraiment ? La mixité sociale a-t-elle tenu ses promesses ? Un épisode de podcast (49 minutes quand même) pour comprendre ce que la loi a changé – et ce qu’elle n’a pas réussi à transformer.

Les chiffres des deux programmes :

- 216 quartiers d’intérêt national

- 264 quartiers d’intérêt régional

“Logement social et territoires détendus : de la déprise à la reprise”. Nous avons demandé à ChatGPT de nous résumer le rapport réalisé par la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat. Sa conclusion ? « Dans les métropoles, il faut construire ; dans les territoires en déprise, il faut reconstruire du lien. » Le respect mécanique de la loi SRU dans les territoires “détendus” est ni réaliste ni pertinent sans une refonte de l’approche nationale. Là où la tension immobilière est faible, la contrainte doit se transformer en opportunité de revitalisation : soutenir l’investissement local, encourager la mixité par l’emploi et la mobilité, et considérer le logement social comme un levier de développement territorial – non comme un quota à remplir.

1. Un zonage aveugle aux réalités locales

Le rapport commandé par la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH) critique la notion de territoires détendus, qui regroupe 93 % des communes françaises et 48 % de la population. Derrière cette appellation se cachent des territoires souvent en déprise démographique et économique, victimes d’une lecture technocratique centrée sur la tension du marché immobilier. En assimilant “détendu” à “peu attractif”, l’État a en réalité justifié un désengagement progressif de ses politiques d’aménagement et de logement sur ces zones, concentrant ses moyens sur les métropoles dites tendues.

2. Les OPH, piliers d’une économie fondamentale

Dans ces territoires, les Offices Publics de l’Habitat (OPH) ne sont pas de simples bailleurs : ils constituent les piliers de ce que les économistes britanniques appellent la foundational economy – une économie “de la vie” fondée sur les besoins essentiels (logement, santé, mobilité).

Les OPH gèrent plus d’1 million de logements en zones B2 et C, soit 20 % du parc social français, et investissent environ 3 milliards d’euros par an. Leurs actions soutiennent la cohésion sociale, la revitalisation des centres-villes et l’emploi local. Leur présence “immobile” les rend essentiels à des territoires souvent désertés par les acteurs privés, mais aussi financièrement fragiles : 30 % des OPH de ces zones verront leur potentiel financier chuter de plus de 50 % entre 2020 et 2025.

3. Loi SRU : une exigence inadaptée aux “zones de déprise”

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), qui impose aux communes un quota de 20 à 25 % de logements sociaux, repose sur une logique d’équilibre territorial et de mixité. Mais dans les territoires dits “détendus”, cette norme se heurte à la réalité : faible croissance démographique, vacance élevée, porosité avec le marché privé, et départs massifs de jeunes.

Dans ces contextes, atteindre le quota SRU est peu réaliste sans soutien ciblé. Les logements sociaux y existent souvent déjà en proportion supérieure à la demande, mais peinent à se remplir. L’enjeu n’est donc pas d’augmenter le stock, mais de préserver, réhabiliter et adapter le parc existant, tout en luttant contre la vacance et la précarisation. Le rapport propose ainsi d’assouplir les règles d’agrément et d’attribution (quotas de PLAI, règles du 1er quartile) pour les adapter à ces réalités locales.

4. Un changement de paradigme : de la tension à la vitalité

Le document invite à remplacer le vocabulaire des “zones détendues” par celui des “territoires en déprise” ou “aires vitales” – des espaces où l’on réinvente la valeur du logement, non comme levier spéculatif, mais comme ancrage social et écologique.

Ces territoires disposent de marges de manœuvre foncières, d’une qualité de vie recherchée et d’un potentiel de “reprise” si l’État y réinvestit. Le rapport plaide donc pour une équité territoriale : TVA à 5,5 % pour toutes les productions en B2/C, compensation financière spécifique, soutien renforcé à la réhabilitation, et création d’une “ANRU rurale” dédiée aux petites villes.

© UNAM 2025