D’ici 2100, ce sont près de 15 000 km2, soit 3% de notre territoire et environ 10% de sa population qui seront directement ou indirectement concernés par la montée du niveau de la mer. Pour ce deuxième numéro, et dans le prolongement des thématiques du dernier congrès de l’UNAM, nous avons choisi d’évoquer cet enjeu majeur pour nos stratégies d’aménagement et qui nécessite d’ores et déjà d’agir avec responsabilité, agilité et anticipation. Vous le verrez à la lecture des différentes rubriques censées apporter un éclairage global sur la question, qu’il nous faudra collectivement dépasser un certain nombre d’idées reçues et prendre la mesure dès aujourd’hui de cet enjeu qui est en train de redessiner la carte de France pour les décennies à venir.

Nicolas Gravit – Président de l’UNAM

Dans notre région, la question de la montée du niveau de la mer est déjà très présente pour les acteurs de l’aménagement. Qu’il s’agisse d’impacts règlementaires par anticipation ou d’impacts opérationnels dans nos projets, les exemples se multiplient localement. Acteur local important et adhérent de l’UNAM, Normandie aménagement a ainsi mis une croix sur une opération emblématique de 2 500 logements à la suite de la publication du dernier rapport du GIEC. Ce renoncement pose une vraie question pour les territoires les plus concernés. Que faisons-nous des friches et des fonciers stratégiques situés dans des zones sensibles, y compris fluviales, à moyen et long terme ?

Georges Crestin – Secrétaire Général de l’UNAM

L’eau monte de 3 mm par an en moyenne « mais nous regardons ailleurs ». C’est probablement ce que Jacques Chirac aurait pu dire à la lecture de cette newsletter.

En effet, si le sujet de la montée des eaux effraie, fait fantasmer ou, parfois même, suscite des théories alternatives, les dernières données qui nous parviennent permettent de prendre la mesure concrète de ce phénomène à la fois inéluctable, urgent et d’ampleur inégalée dans un temps si court.

• En France, 20% du littoral soit environ 500 communes seraient concernées par le phénomène du recul du trait de côte. Adaptation, solidarité nationale, attractivités : les problématiques sont abordées dans ce long podcast de France Inter (55min)

• D’ici 2100, la valeur des biens exposés sur les zones côtières du littoral méditerranéen pourrait atteindre 11,5 milliards d’euros (Cour des comptes)

• D’ici 2 100, environ 15 000 km2, soit 3% de du territoire français et environ 10% de sa population seront directement ou indirectement concernés par la montée du niveau de la mer (rapport du GIEC)

En France, quels sont les territoires les plus exposés à la montée des eaux ? Les villes et régions en première ligne ne sont pas forcément celles que l’on pourrait croire…

Retrouvez ici la carte interactive du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

Le projet de la semaine est un projet… qui tombe à l’eau.

« Le Giec normand a fait un zoom sur le littoral en Normandie, expliquait Jason Huitelec, directeur adjoint de Normandie Aménagement, lors du congrès de l’UNAM mi-juin. Les experts nous ont mis en garde : attention, même dans les terres, vous n’êtes pas soumis qu’à un fleuve, l’Orne, mais aussi à la mer et aux marées ».

Résultat : entre +1 centimètre et +1 mètre d’eau sur l’espace public de 150 à 200 jours par an. Une menace suffisante pour enterrer les 2 500 logements initialement prévus sur la presqu’île de Caen, dans la ZAC du Nouveau Bassin. La communauté urbaine Caen la mer, anticipant les résultats d’une étude d’impact en cours, a tranché : impossible de poursuivre le projet tel qu’imaginé.

Elle envisage désormais de relocaliser ces logements dans deux autres quartiers, Mont-Coco et Beaulieu, encore à concevoir. Quant à la presqu’île, elle devra accueillir un urbanisme réversible, voire démontable – un symbole fort du basculement des logiques d’aménagement face au défi climatique.

Il y a donc les logements qui seront directement impactés par la montée des eaux mais il y a aussi tous ceux qu’on ne construira pas, y compris dans des secteurs attractifs, pour s’adapter à cette nouvelle donne.

![]()

Aux Pays-Bas, on ne nage pas en pleine illusion face au changement climatique : on construit avec l’eau, plutôt que contre elle . Dans ce pays où un quart du territoire est sous le niveau de la mer, la montée des eaux n’est pas une menace abstraite, mais une réalité historique, affrontée avec un savant mélange d’ingénierie, de culture du compromis et… d’aménagement flottant. Ferme laitière sur l’eau, digues végétalisées, canaux de drainage : les Néerlandais ont fait de la crise climatique un laboratoire d’innovations. Avec 20 000 km de digues et une population entraînée aux plans d’évacuation, ils prouvent qu’on peut garder la tête froide même quand le niveau monte. ( Les Echos)

Vous vous demandez à quoi ressemblerait Amsterdam dans un futur à 2,8° de réchauffement ? La capitale submergée est visible dans FutureGuessR, un jeu immersif qui projette dans un monde transformé par le réchauffement climatique. À vous de deviner où.

Jakarta, elle, s’enfonce de 10 cm par an et 40% de la ville se situe sous le niveau de la mer, ce qui a poussé les autorités à annoncer le déménagement de la capitale sur l’île de Bornéo (10 ans, 33 Mds$). (Les Echos)

Copenhague, en raison de sa situation côtière et d’une topologie très plate se trouve de plus en plus vulnérable aux inondations résultant de la conjonction de marées, de vents violents et de précipitations intenses. Mais la ville, historiquement construite sur des marécages, a toujours su s’adapter et faire de l’eau un atout. Aujourd’hui elle a fait le choix d’un usage résilient, tourné vers la qualité de vie locale en aménageant sur les quais des espaces de baignade plébiscités par le habitants. ( Corpus.cities*)

*Corpus.cities est une application à but non lucratif visant à rassembler des stratégies architecturales et urbaines à l’échelle européenne.

Boston, Saint-Louis, Mexico… Ces villes ne devraient pas exister, nous dit ce post LinkedIn. Et pourtant… La montée des eaux, une raison insuffisante pour renoncer ? « Aucune ville ne devrait exister, à priori. Elles existent parce que des personnes précises, à des moments précis, dans des lieux précis, confrontées à des contraintes spécifiques, les font exister par leur détermination ».

Le texte complet est à lire ici.

La montée des eaux, un problème pour dans 100 ans ? En réalité, la montée des eaux est un phénomène déjà en cours et qui s’accélère dangereusement : le niveau des océans monte plus vite que prévu, alerte la NASA . Selon les experts, le niveau moyen des océans pourrait atteindre une hausse d’environ 80 cm d’ici la fin du siècle, voire jusqu’à 2 mètres selon certains scénarios pessimistes. Un horizon lointain mais qui menace déjà des métropoles comme Jakarta, où 95 % des rues pourraient être sous l’eau dès 2050, ou New York, qui pourrait voir son niveau d’eau augmenter de près de 2 mètres avant 2100.

« Figurez-vous que dans une cinquantaine d’années, la planète ne serait plus recouverte que par un immense océan, (…) mais où vont-ils chercher tout ça ? » Nous sommes en 1995, et la sortie de la méga-production hollywoodienne « Waterworld » (où les humains ont aménagé des atolls artificiels pour survivre à la fonte des glaces) n’avait semble-t-il guère concerné le critique du Monde. Alors, dans une vingtaine d’années, devrons-nous, comme le héros du film, nous déplacer en jet-ski ? Pas sûr. Mais nous faut-il tant d’imagination que cela pour l’imaginer ?

Et parfois, la réalité rattrape la fiction . Découvrez Dogen City, une ville flottante révolutionnaire pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes qui va devenir réalité en 2030. Conçue au Japon pour faire face à la montée du niveau de la mer, Dogen City met l’accent sur les soins de santé et les data centers refroidis sous la mer. (Futura Science)

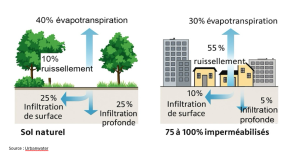

5 fois moins d’infiltration profonde des eaux en milieu urbain qu’en milieu naturel lorsque les sols sont fortement imperméabilisés, ou comment une trop forte bétonnisation perturbe le cycle de l’eau. Une image vaut parfois mieux que mille mots.

Comment les changements climatiques et la montée du niveau moyen des océans vont-ils façonner la ville côtière de demain ? Sujet complexe, objet d’une étude de cas portant sur La Faute sur Mer. 260 pages digérées par l’intelligence artificielle :

Ce mémoire de fin d’études de Sylvain Gouyer (ENSA Nantes) s’intéresse à La Faute-sur-Mer, petite commune vendéenne sinistrée en 2010 par la tempête Xynthia (29 morts), pour comprendre comment les villes côtières doivent se réinventer face aux dérèglements climatiques. En miroir : South Beach à Miami, également menacée par la montée des eaux.

🧱 Constats principaux :

• +3,2 mm/an : c’est la vitesse actuelle de montée du niveau moyen des océans selon la NASA. Un mètre d’élévation d’ici la fin du siècle submergerait une grande partie de Miami… et rendrait invivable les zones basses de La Faute.

• 90 % du tissu urbain de la commune est situé en zone potentiellement inondable. Certaines habitations se trouvent déjà sous le niveau de la mer, protégées seulement par des digues souvent fragiles.

• Écosystèmes tampon en danger : forêt domaniale et cordon dunaire jouent un rôle protecteur contre les submersions, mais leur dégradation par les tempêtes ou le piétinement touristique compromet leur efficacité.

• Une ville à deux vitesses : 700 habitants l’hiver, jusqu’à 35 000 en été. Ce tourisme saisonnier crée une forte pression sur l’infrastructure… mais aussi une dépendance économique qui freine les politiques de désurbanisation des zones à risque.

• Post-Xynthia : 600 maisons détruites, mise en place de la zone de solidarité, renforcement des digues, plans de prévention des risques littoraux (PPRL)… mais les habitations en zone vulnérable n’ont pas toutes été déconstruites.

🌍 Leçons et perspectives :

• Les digues ne suffisent pas. La tempête Xynthia a montré que l’eau peut contourner les protections par les points faibles (rivières, arrière-plans, zones basses), provoquant une inondation brutale et meurtrière.

• L’urbanisme de demain devra accepter le recul. Cela passe par l’interdiction de construire dans certaines zones, mais aussi par l’invention de nouvelles formes d’habiter les littoraux (architecture amphibie, relocalisation, végétalisation des protections naturelles).

• L’acceptabilité sociale est décisive. Certains habitants refusent l’abandon de leur quartier. Le rapport souligne le besoin de repenser le lien affectif aux lieux, la temporalité des usages, et l’inclusion des habitants dans les décisions d’aménagement.

© UNAM 2025