Lutte contre le changement climatique, revitalisation des territoires, réindustrialisation : les enjeux autour de la structuration même de notre pays se multiplient dans un contexte de rationalisation durable des dépenses publiques. Ils nous invitent à retrouver collectivement une véritable politique d’aménagement du territoire afin de coordonner l’ensemble de ces politiques publiques pour faire mieux avec moins. A ces défis, la question du logement n’est que trop rarement associée pour être, le plus souvent abordé sous l’angle économique. Pourtant le logement a de fait un impact décisif sur le fonctionnement mais aussi sur les dysfonctionnements de nos territoires, qu’il s’agisse d’environnement, de mobilité, d’emploi, de commerces et plus généralement de cadre de vie. Le logement c’est l’habitat. L’habitat c’est l’aménagement. A l’heure où faire mieux avec moins devient une urgence collective, la reconnexion des politiques du logement aux dynamiques d’aménagement du territoire mais aussi l’inventention de nouveaux modèles d’autofinancement d’opérations multi-sites et de péréquations entre les projets et les territoires nous apparaissent comme des leviers essentiels pour résoudre les défis de nos métiers.

Nicolas Gravit – Président de l’UNAM

La démarche urbaine de jumelage foncier entre les villes d’Aubervilliers et de Saint-Dizier, que nous avons initiée chez Grand Paris Aménagement, m’est particulièrement chère. Né à l’Université de la Ville de Demain, ce jumelage répond à un besoin concret d’une ville moyenne, qui n’a pas pu créer de logements neufs non sociaux depuis 40 ans faute de partenaires immobiliers. Simple à mettre en œuvre, ne générant aucun flux financier entre les communes et ne nécessitant aucun texte réglementaire ou autre, il démontre qu’en 2025 il est possible d’inventer de nouvelles manières de penser l’acte de construire ; Désormais pleinement opérationnel, puisque le promoteur immobilier choisi en commun, le Groupe Pichet, est sur le point de déposer les demandes de permis de construire des deux opérations immobilières qu’il mène simultanément dans les deux villes. Au-delà des opérations qu’il permet, ce jumelage, qui contribue à améliorer la qualité de vie des habitants et promouvoir l’image de ces deux villes, illustre que c’est par une solidarité concrète entre les territoires que l’on peut répondre efficacement aux fractures territoriales.

Stéphan de Faÿ – Directeur général de Grand Paris Aménagement

Le multi-site… existe déjà – Comment faire du logement en territoire détendu, lorsque la logique économique se heurte aux principes de réalité ? Partons en Haute-Marne, où un jumelage foncier entre la mairie d’Aubervilliers et la ville de Saint-Dizier donne des idées. Portée par Grand Paris Aménagement, cette « alliance foncière » été distinguée aux trophées de l’UNAM dans la catégorie Démarche Innovante. Le pacte repose sur un principe simple mais inédit : les deux villes mettent simultanément leurs terrains en vente via un appel d’offres conjoint, obligeant les promoteurs à s’engager sur les deux opérations. L’objectif est d’utiliser l’attractivité d’un territoire francilien, où le marché du logement est plus dynamique, pour inciter les promoteurs à intervenir dans une ville moyenne, en réduisant le risque global de l’opération. Une innovation en matière de gouvernance urbaine qui illustre comment la solidarité concrète entre territoires peut générer des solutions opérationnelles face à la crise du logement.

C’est cette logique « multi-site » qui n’est plus très loin d’être généralisée, avec une évolution à venir du droit de l’urbanisme.

- Une manière de regrouper plusieurs opérations foncières dans un même projet, porté par un demandeur unique. Cette simplification évite la fragmentation juridique et réduit les délais… et permet de financer plus aisément les opérations (et de demander moins d’aides à l’État) tout en portant des stratégies globales de projet.

- Nouveauté importante, des parcelles destinées à être renaturées peuvent aussi être intégrées au projet. De quoi trouver un modèle économique aux opérations ZAN, en intégrant plus aisément une opération de renaturation. Demain, tous paysagistes ?

Le saviez-vous ? Paradoxalement, les textes de loi relatifs au logement ne sont pas étudiés en priorité par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, mais par… la Commission des affaires économiques. La première n’étant sollicitée qu’à titre consultatif. Comme si le logement relevait avant tout d’une logique économique plutôt que d’un cadre de vie et d’une politique d’aménagement à part entière. Pour nous, ça veut dire beaucoup.

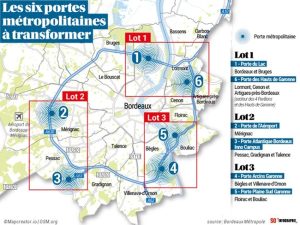

La métropole de Bordeaux prend le sujet des entrées de ville monofonctionnelles à bras le corps et compte bien se réinventer. Ces entrées de ville, concentrant de multiples problématiques (îlots de chaleur, domination de la voiture, qualité paysagère contestée), feront l’objet d’une réflexion visant à les transformer en quartiers vivants et intégrés, mêlant logements et services. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie « Métropole à vivre » et illustre une volonté forte de réinventer les accès à la métropole comme de véritables espaces de vie. C’est la première fois qu’une collectivité française lance une démarche coordonnée pour la transformation de l’ensemble de ses entrées de ville. Les candidats seront sélectionnés fin 2025 et devront restituer leurs propositions à l’été 2027.

En mars 2024, 74 zones commerciales avaient été sélectionnées par le gouvernement pour engager une rénovation en profondeur. Parmi elles, 63 projets en phase de démarrage et 11 plus avancés bénéficieront d’un accompagnement financier de 26 millions d’euros. Cette transformation des entrées de ville doit permettre, au-delà de la requalification des espaces commerciaux, la création de 25.000 logements sur l’ensemble du territoire.

C’est en regardant Netflix que vous trouverez peut-être l’inspiration : le secret des « zones bleues » propose un « tour du monde » de ces lieux qui concentrent le plus de centenaires. Outre la nourriture, la question de l’aménagement revient régulièrement au fil des quatre épisodes de la série : les lieux à vivre qui favorisent l’exercice physique, les rencontres fortuites et les activités sociales font notamment partie de la « recette ».

« La commune illustre l’adaptabilité du concept à toutes les configurations urbaines. La flexibilité inhérente au concept de la ville du quart d’heure permet son application aussi bien dans les grandes métropoles que dans les villages ruraux, en garantissant l’accessibilité aux services essentiels en moins de trente minutes. »

Carlos Moreno, chercheur et auteur de « De la “ville-monde” à la “ville du quart d’heure” »

« Ces gens-là (les Gilets Jaunes, ndlr) avaient réussi leur vie, ils avaient deux diesel, la “maison Phoenix”. Ces gens-là d’un coup vous leur dites qu’ils sont nuls, qu’il faut circuler à vélo, qu’il faut être écolo. Leur mode de vie est périmé, mais c’est là qu’ils ont investi toute leur vie. »

Jean Viard, sociologue, à l’occasion du Grand Débat « Emmanuel Macron échange avec des intellectuels » pendant la crise des gilets jaunes

« Il faut parfois 50 ans pour changer l’image d’un quartier. Passer d’un quartier qui concentre les difficultés sociales à un quartier populaire qui se banalise, c’est déjà un progrès gigantesque et la diversification du peuplement viendra dans le temps. »

Patrice Vergriete, président de l’Anru

Réconcilier emploi et logement – « Faire quartier, faire lien : comment penser des territoires accessibles pour celles et ceux qui y vivent et y travaillent ? ». Tel est l’objet de recherche du cercle InSpiration, à l’initiative du Groupe Spirit, qui planche sur les solutions pour réconcilier logements et travail.

![]()

La “machine à habiter” – Il y a plus de 70 ans, l’utopie du « village vertical » de Le Corbusier se rêvait en modèle d’urbanisme. 337 appartements au cœur de la « Cité radieuse » marseillaise et une nouvelle manière de vivre ensemble, en brisant les distances. Les avantages selon l’architecte ? Rendre accessible aux habitants l’ensemble des services et activités au sein d’un même immeuble, au risque d’en faire une « machine à habiter ». France Culture revient sur la philosophie et la genèse du projet. Qui a pris quelques rides.

Comment adapter nos villes et villages ? Comment garder nos habitants, et leur permettre de trouver un logement qui leur correspond ? Comment intégrer les questions de mobilité, de ressources, de changement climatique ? L’aménagement est une pièce maîtresse de cette équation, comme le montre notre « fresque de l’aménagement ».

Que deviennent les cahiers de doléances des gilets jaunes ? En passe des numérisés, les 20.000 cahiers sont encore peu exploités. Et si l’IA nous y aidait ? Nous avons demandé à ChatGPT de nous résumer le rapport réalisé par l’association des maires d’Île-de-France qui a compilé les doléances franciliennes.

1. Aménagement du territoire : rééquilibrer entre Paris et la périphérie

Les contributions insistent sur la fracture entre le cœur métropolitain et les territoires ruraux ou périurbains. Beaucoup plaident pour désaturer Paris et sa proche banlieue et mieux valoriser les espaces plus éloignés. L’idée est de désenclaver les zones rurales, d’y développer l’activité et d’enrayer la désertification des petites et moyennes villes.

La revitalisation des centres-villes et centres-bourgs revient comme une demande forte : soutien aux commerces de proximité, retour des services publics, et lutte contre la transformation des communes en simples « villes-dortoirs ». En contrepoint, on trouve une critique explicite de l’expansion des grandes zones commerciales périphériques, accusées de tuer la vie locale.

2. Mobilités : transports collectifs, équité territoriale et coût du déplacement

La mobilité constitue un thème central et concret. Les doléances expriment une forte attente de transports en commun plus nombreux, fiables, étendus et sécurisés, y compris dans les territoires ruraux peu desservis. Certains appellent à la gratuité totale ou partielle (par âge, par statut) ou à une tarification plus juste et intermodale.

Les parkings-relais aux abords des gares sont vus comme indispensables pour favoriser le report modal.

En parallèle, la limitation à 80 km/h est massivement contestée, avec des demandes d’adaptation au cas par cas selon les routes. La réduction du coût des péages autoroutiers est aussi une revendication récurrente, parfois assortie d’appels à la nationalisation des concessions.

Les mobilités douces émergent timidement, mais avec des propositions structurées : plan vélo ambitieux, liaisons intercommunales sécurisées, et meilleure protection des piétons.

3. Transition écologique : une urgence, mais pas punitive

Environ un quart des contributions mettent en avant l’urgence climatique et demandent un véritable « plan Marshall » de la transition écologique. Les citoyens souhaitent que cet effort soit co-construit (référendums, commissions mixtes habitants/élus) et financé de manière transparente. Ils insistent sur une écologie « non punitive », évitant la stigmatisation des ménages modestes. Les propositions couvrent un spectre large :

• Agriculture : sortie des pesticides, soutien au bio, protection des terres agricoles contre le bétonnage.

• Consommation : alimentation saine accessible à tous, lutte contre le gaspillage alimentaire et contre l’obsolescence programmée.

• Énergie : développement massif des renouvelables (solaire, éolien, biomasse), rénovation énergétique des logements anciens trop énergivores, aides accrues pour le remplacement de véhicules polluants. Certains mettent en garde contre le « greenwashing fiscal » : les taxes écologiques doivent réellement financer l’écologie.

4. Logement : loyers, accès et mixité sociale

Le logement est relativement peu évoqué (9% des contributeurs), mais les demandes sont nettes. Les habitants attendent une maîtrise des loyers, notamment en Île-de-France où la pression est forte, ainsi qu’un encadrement renforcé pour limiter la spéculation. Le logement social fait l’objet de trois revendications principales :

• Construire davantage et utiliser le parc vacant.

• Simplifier et rendre plus transparentes les attributions, afin de prioriser les publics fragiles (jeunes, personnes âgées, ménages précaires).

• Promouvoir la mixité sociale par des logements de qualité, répartis dans la ville. Le parc privé est critiqué pour les loyers jugés exorbitants et la spéculation immobilière. Les citoyens réclament aussi une lutte accrue contre les marchands de sommeil et une meilleure prise en compte du handicap dans l’offre de logement.

5. Un fil rouge : justice territoriale et cadre de vie

Au croisement de ces thèmes, une même aspiration revient : celle d’une justice territoriale, où l’accès au logement, aux transports, aux services publics et à un cadre de vie sain serait garanti, indépendamment du lieu de résidence. Les habitants veulent moins de béton et de zones commerciales, davantage de proximité, d’équilibre et de durabilité dans l’organisation de leur espace de vie.

© UNAM 2025